【初心者向け】子ども&小学生プログラミングオススメの始め方!初めて〜無料でできる教材3選!

YOKO

YOKOこんにちは!

WEBデザイナー&子どもプログラミング教室の先生の金原陽子です!

@kinbara_yoko

プログラミングを始めてみたいけど、教材がたくさんありすぎて、『どれをやればいいかよくわからない!』と悩むことがあるのではないでしょうか。

私たちも初めはどうしたらいいかわからない時期がありました。

どうすればいいか困りますよね…。

そこで、私たちの実践をから初めて取り組むにはいいなと感じた教材をご紹介します。そんなお悩みの手助けになればいいなと思います。

- 子どもプログラミングを始めてみようかなと思っている方

- プログラミングを一度やってみたけど、いまいちだと思っている方

- 気軽にプログラミングに触れてみたい方

最初って意外と大事

とりあえずやってみようかな。というフットワークの軽さは大切です。しかし、最初の1回は子どもが次もやってみようかなと思うチャンスです。

次につなげるためには、

比較的に使い方が簡単なもの、何をしているのかわかりやすいものから取り組みましょう。

どのくらいわかりやすいかというと、絶対にできるでしょと思えるくらいのものです。それだとつまらないんじゃないの?と思うかもしれませんが、そもそもプログラミングに触れること自体が新鮮なので、内容は簡単な方が丁度いいくらいです。

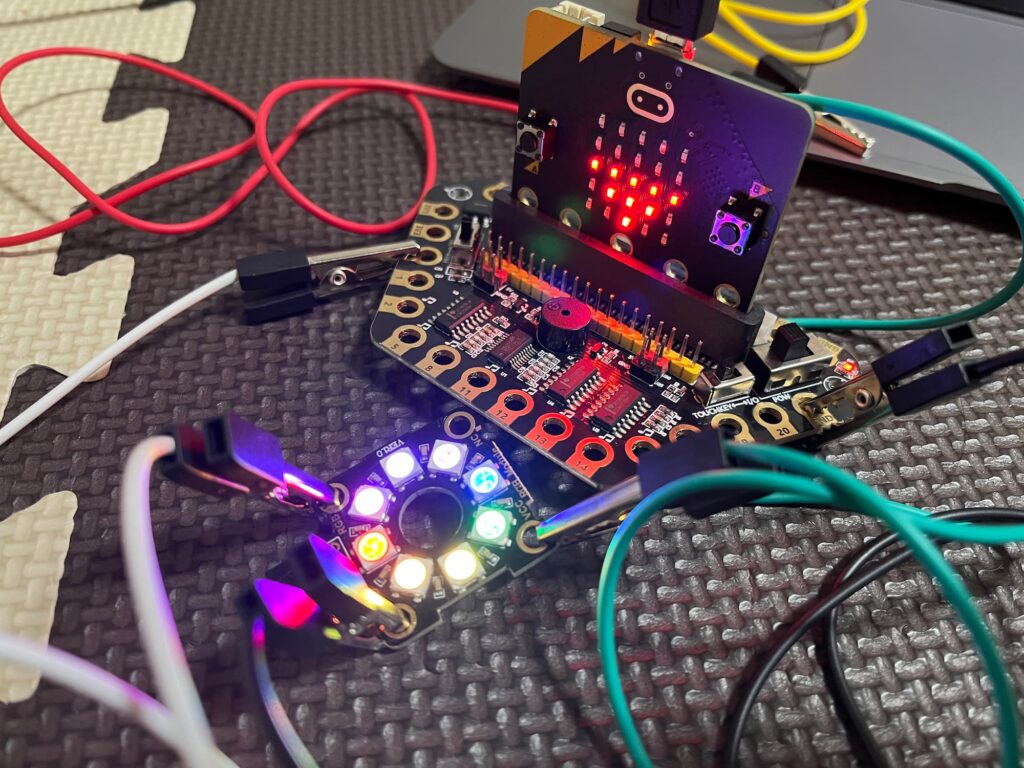

ロボットを動かすことを例にしてみます。

このような動きだけでも1時間くらいかかり、最初にやる内容としては十分だと実践していて感じます。絶対にできるので、子どもは1時間取り組んだ達成感を得て、とても喜びます。これをきっかけに私のクラブに通うと決めた、当時小学1年生がいます。もし、あまりにも難しいものを設定して、何をしてるのか全くわからない状況を作ってしまうと、子どもは壁を作ってしまいます。そのくらい最初の印象というのはとても大切なのです。

まずはロボットを動かしてみよう!

ものを触って、それが動くことで見て理解できるからです。

私たちの身の回りはロボットでありふれています。例えば、『レストランでお料理を運ぶロボット』というと子どもたちは「知っているー!」と言います。もしプログラミングでロボットを動かす経験があると、身近なロボットに対して、「こんなプログラムで動いているよね。」と考えることができます。学んだことと身近なことが繋がると、興味関心が高まります。

最初はロボットを動かしてみることをおすすめします!

toioは小学生におすすめ!

「小学生でもプログラミングってできるんですか?」とよく聞かれます。プログラミングと聞くと、多くの方は難しそうな文字列を思い浮かべるかもしれませんが、実際にはもっと簡単に始められます。私たちのクラブでは、『GoGo ロボットプログラミング〜ロジーボのひみつ〜』と『GoGo ロボットプログラミング アドバンス』を使っています。

- プログラムの作り方がとても簡単!

- 1人で進めることができる!

- しっかり思考することができる!

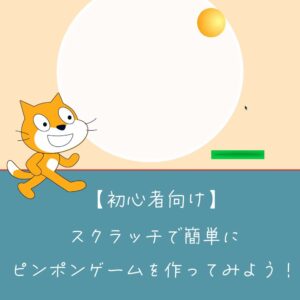

プログラムの作り方がとても簡単!

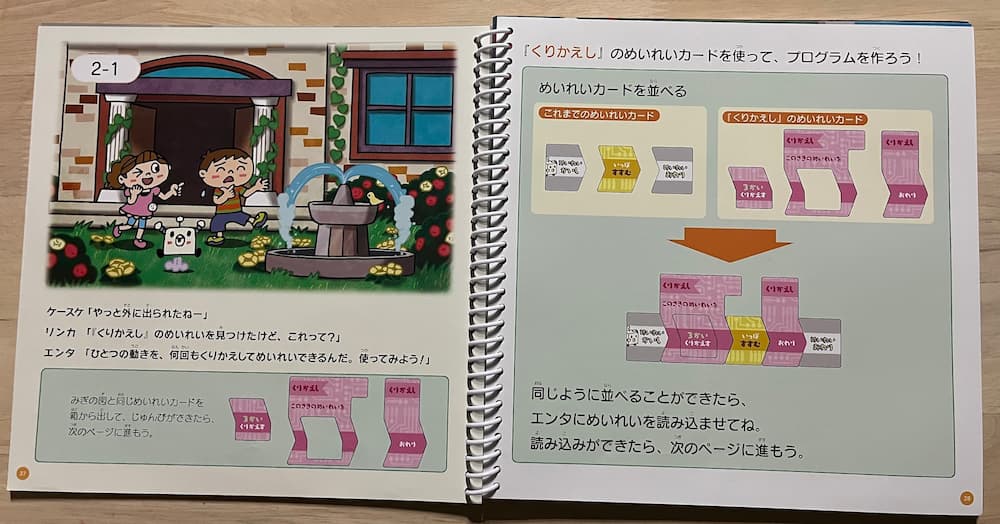

なんと、カードを1列に並べるだけなんです!しかもそれらのカードには色がついているので、視覚的にも理解しやすくなっています。1列に並べたカードの上にロボットを置くと、ロボットが自動で歩いてプログラムを自動で読み取ります。

1人で進めることができる!

どうして1人で進められるのかというと…

- 1つ1つの問題をクリアする形式になっている!

- ストーリー性があり、1冊の絵本にまとまっている!

- 本体の機材から音楽が流れる!

- ロボットが場面に合わせて話す!

問題をクリアする形式なので、学習内容や課題にゲームの要素を取り入れて楽しく学ぶことができ、ストーリー性を持っているために没頭しやすくなっています。そして、1冊の絵本にまとまっています。つまり絵本を読みながら、問題を把握できて、どんなことに取り組めば良いかがわかります。1冊にまとまっているので、前に学んだことを忘れてしまった時には、ページをさかのぼって振り返ることができることも素晴らしい点です。音楽が流れたり、ロボットが話すので、気持ちが楽しくなります!

しっかり思考することができる!

基本操作は『前に進む』『右を向く』『左を向く』です。時には『アイテムを取る』カード、『待つ』カード、『条件』をつけるカードもあります。カードの枚数には限りがあるので、『繰り返し』カードを取り入れることによって、規則性を見つけることができます。これらのカードを組み合わせて問題を解決します。

『ロジーボのひみつ』では、初めてプログラミングに触れる子どもが、簡単な移動や方向転換の操作から始めて、少しずつ複雑な条件分岐や繰り返しを学んでいきます。物語をどんどん進めると次第に難しくなり、アドバンスの中盤くらいになると、1問をクリアするのに30分以上かかることもあります。幅広い年齢層にヒットすると思います。

問題には『決まった答え』がありません。なのでしっかり考えられますし、できた時の達成感は大きいです。

特に初級編の『ロジーボのひみつ』は、入門として最適です!

低価格で始められるMicro:bitがおすすめ!

- 低価格なので購入しやすい!

- 豊富な機能が搭載されている!

- プログラムの作り方も簡単!

低価格なので購入しやすい!

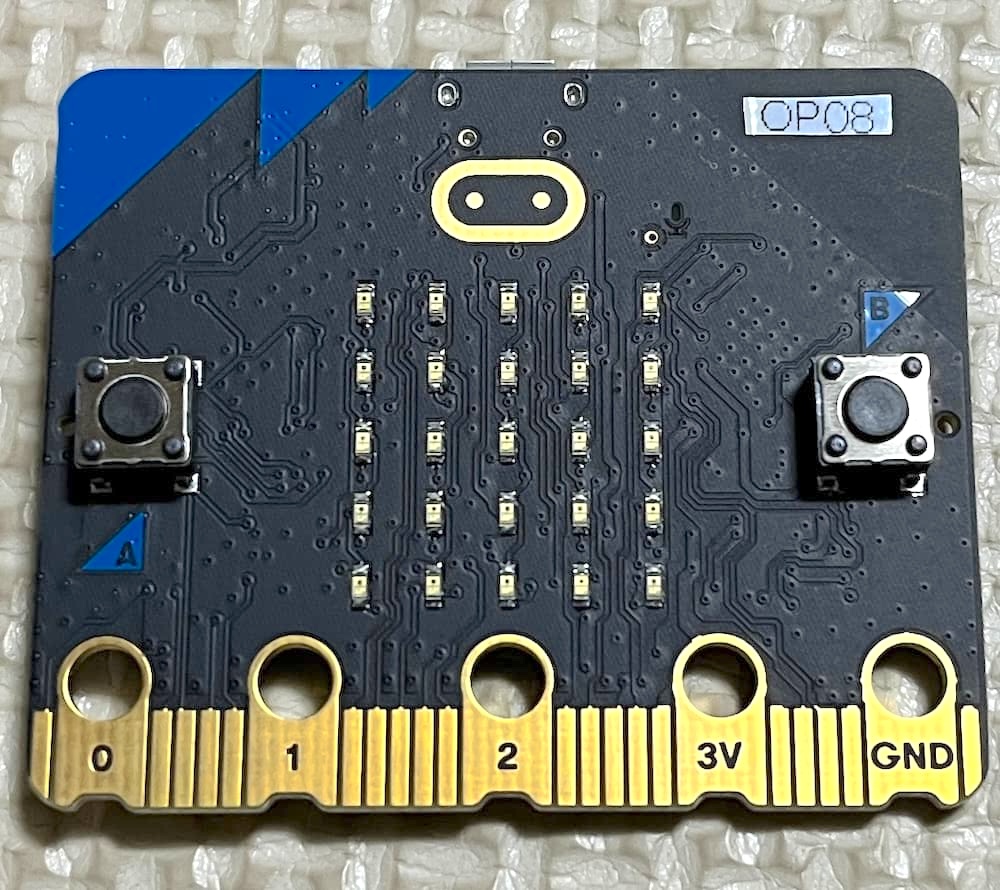

プログラミングを始めることを考えると、結構値段が高いです。しかしMicro:bitの本体は1台が約3000円で購入できます。本体+電池ボックス+接続のケーブルがそろったスターターキットでも、約5000円で購入できます。これは本当に嬉しい価格です。

さらにもっといろいろなことをやってみたいと思うことがあっても、必要な周辺機器を安い価格で購入することができます。ロボットだと約4000円から購入できますし、センサーのスターターキットも1万円以下で売られているものが多いです。

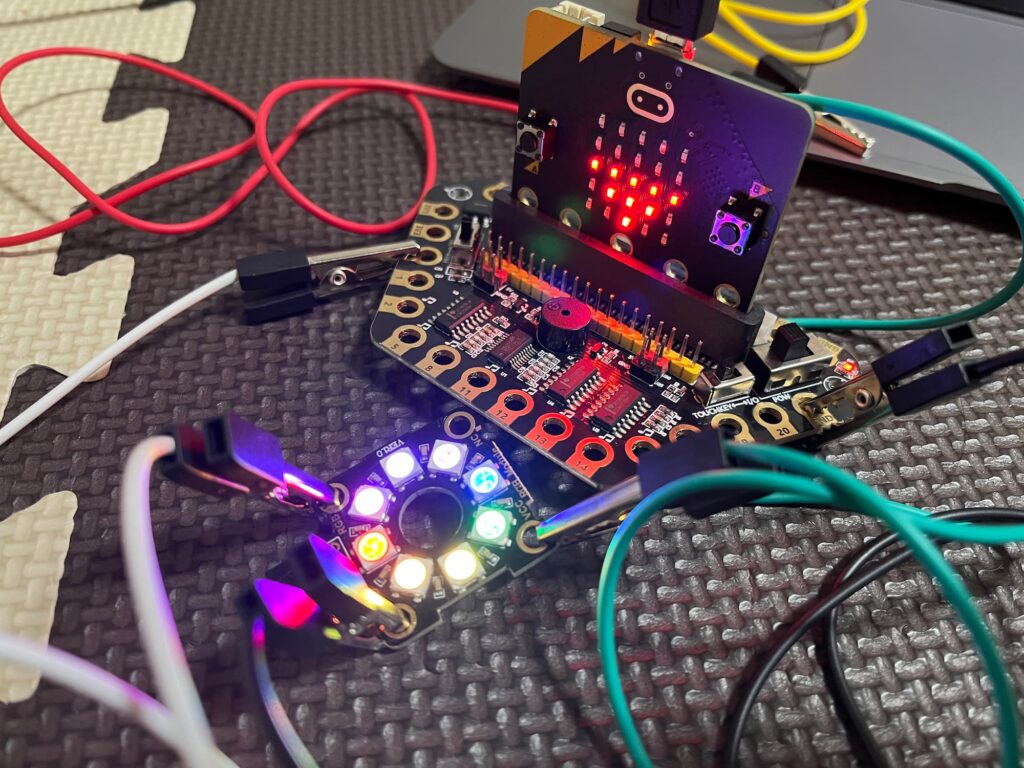

Micro:bitは、ロボットを動かすだけではありません。センサーをうまく使うと色々な装置を作ることができます。例えば、LEDを使った簡単なメッセージ表示、暗くなったらLEDが光る、色を識別するセンサーを使って分別する装置を作るなど、楽しみながら学べるプロジェクトがたくさんあります。

豊富な機能が搭載されている!

1台が約3000円にもかかわらず、本体には、LEDディスプレイ、ボタン、温度センサー、加速度センサー、コンパス、Bluetoothなどの多機能が搭載されています。初めて触れてみる分には十分だと思います。もし子どもがこれだけでも物足りないと感じているようであれば、「他にはどんなものがあるといいの?」と聞いてみてください。子どもは自分の考えを話すと思います。それから、必要な周辺機器の購入を、子どもと一緒に検討するといいかと思います。

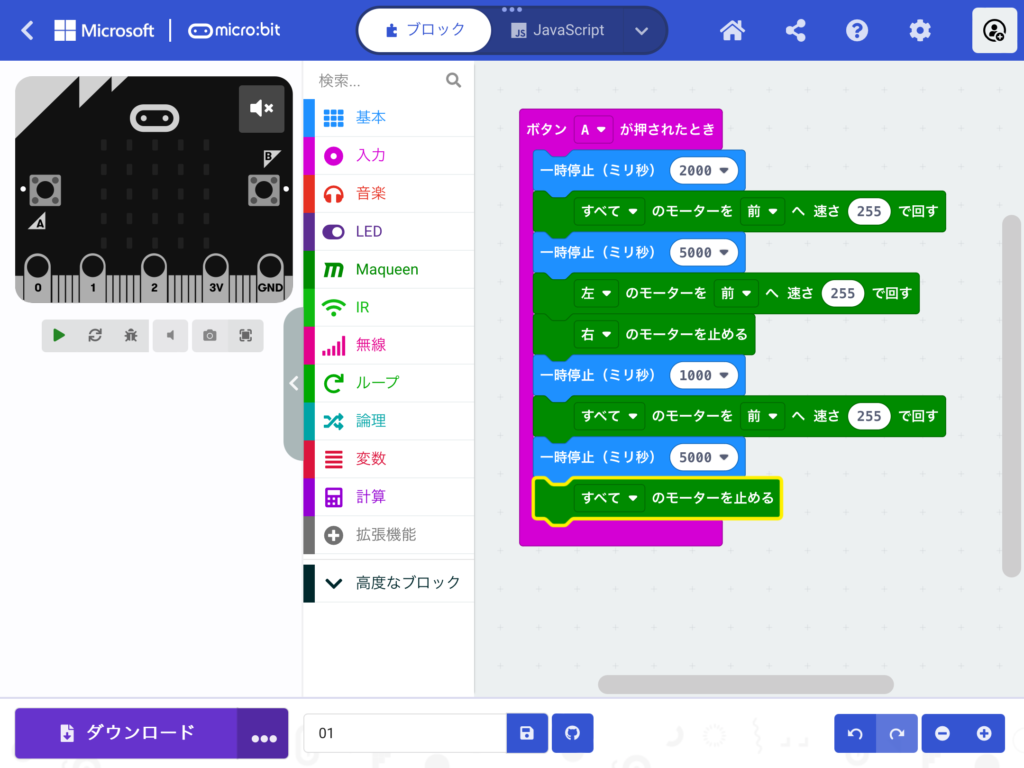

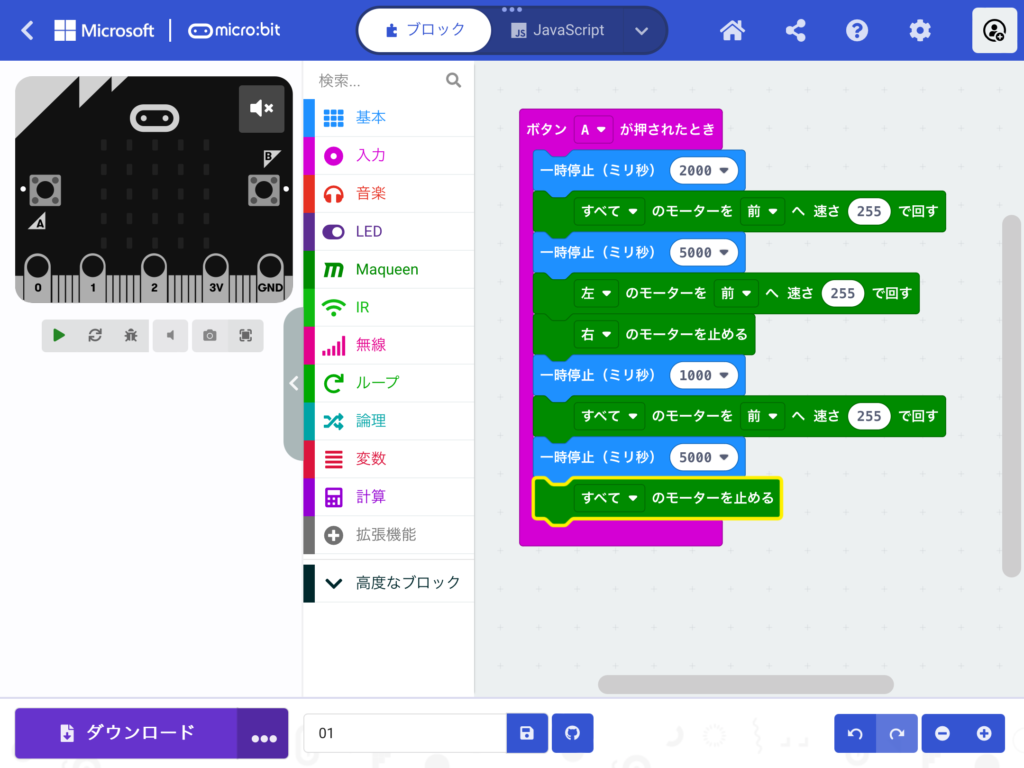

プログラムの作り方も簡単!

Micro:bitのプログラミングは、ブロックを組み合わせて使うことができます。特に、ビジュアルプログラミング環境である「MakeCode」は、ドラッグ&ドロップで直感的にコードを組み立てられるため、子どもや初心者でも簡単に使えます。

すごく興味をもち、難しいことに挑戦したいということであれば、JavaScriptやPythonといったプログラミング言語に切り替えることもできます。

多くのことが低価格で体験できます!

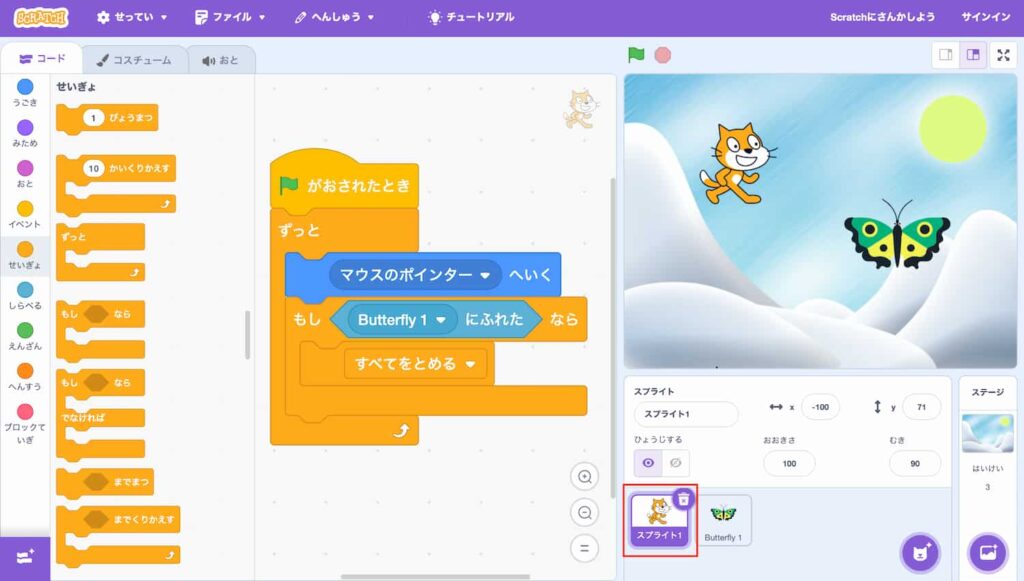

パソコンやタブレットを持っているならScratch(スクラッチ)

世界中で人気がある『スクラッチ(Scratch)』は、子ども向けのプログラミング学習環境で、特別な知識が無くても使い始めることができ、自分でシステムやゲームを作ることができます!

パソコンかタブレットがあれば無料でできるのもありがたいですね!

以下のURLから誰でも無料で始めることができます↓↓↓

https://scratch.mit.edu

- プログラミングに触れたことなくてもひらがな表示で小学生から始められる

- 誰でも無料でできる

- ブロックを組み合わせてコードを作るので、操作が簡単でわかりやすい

- タブレットとパソコンどちらでも操作可能

- 参考にできる本や情報がとても多いので、いろんなことに挑戦することができる

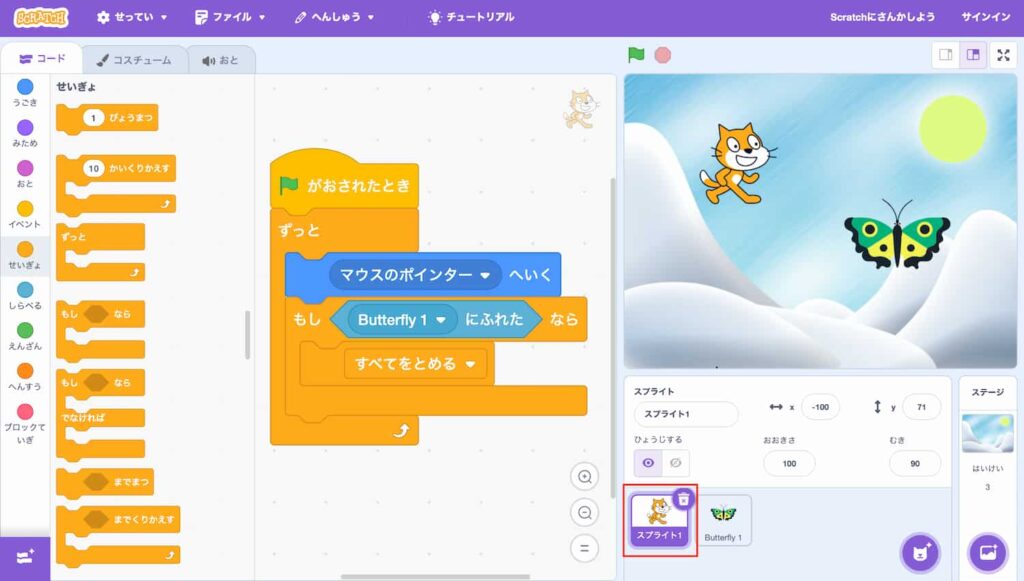

上記のような画面でプログラミングをし、ゲームなどを制作します。

初めての方は、以下の記事を参考にぜひやってみてくださいね!

まとめ

大切なのことは、子どもが楽しみながら学ぶことです。興味を持ち、自ら学びたいと思うことが、プログラミング学習の第一歩です。また、親としては、子どもの興味やレベルに合った教材を選ぶことが大切です。しかし、そうは言っても選ぶことに悩まれるのであれば、toioやMicro:bitで実際にロボットを動かすことをすると良いでしょう。パソコンかタブレットをお持ちの場合はScratch(スクラッチ)を触ってみてください!

みなさんの参考になれば嬉しいです!